茶叶副产物高效利用适宜性评价

2015-2019年公益性行业专项项目执行期间,搜集全国20个产茶省的具有代表性的茶叶加工副产物245个,搜集方式主要有3种:

(1)副产物应用企业提供。深加工企业的茶叶加工副产物是直接利用的原料,代表了目前副产物利用的原料情况,掌握茶叶加工副产物利用现状。如杭州茗宝食品有限公司、深圳市深宝华城科技有限公司、浙江茗皇天然食品开发有限公司、成都华高生物制品有限公司等。

(2)副产物原料企业提供。掌握不同茶类和副产物类型的特点和存在的差异。搜集全国20个省份超过100家企业的茶叶加工副产物,包括绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶和白茶的茶末、茶片、茶梗、茶毫、茶灰、茶茎等。

(3)市场上购买。了解市场上流通的茶叶加工副产物的化学特性和应用途径,以福建和广东的乌龙茶茶梗为主,附带少量其他省份的茶片和茶末。

对搜集的副产物检测水分、水浸出物、氨基酸、茶多酚、咖啡碱、儿茶素、茶黄素、聚酯型儿茶素成分检测,并抽取部分有代表性的茶样检测氨基酸组分、重金属等成分,掌握不同副产物的化学成分含量及副产物间的差异。分析结果如下:

1.不同茶类和副产物类型比较

绿茶茶片(LP)、茶末(LM)、茶梗(LG)、大宗茶(LD)由安徽省六安市裕安区青山茶厂提供;乌龙茶茶片(WP)、茶末(WM)、茶梗(WG)、大宗茶(WD)由武夷山戏球茶业有限公司提供;红茶茶片(HP)、茶末(HM)、茶梗(HG)、大宗茶(HD)由祁门红茶发展有限公司提供。

2.不同茶类加工副产物的基本成分分析

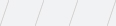

绿茶、乌龙茶和红茶的不同加工副产物中水浸出物、茶多酚、总糖、可溶性蛋白和咖啡碱含量分析,由图4可知,水浸出物是茶叶水溶性物质含量的综合表现,不同茶类副产物中水浸出物含量比较,表现为绿茶>红茶>乌龙茶,主要是由于原料嫩度和加工过程中的氧化程度相关,乌龙茶原料较粗老,水浸出物含量最低,红茶氧化程度高,水浸出物含量低于绿茶,该表现规律可能与原料品种和季节相关,绿茶品种春季多酚含量高;不同副产物类型水浸出物含量比较,表现为茶梗的水浸出物含量显著低于其他副产物和低档茶,主要与茶梗的结构组成相关,茶梗中纤维素、半纤维素和木质素等不溶于水的成分含量较高。

茶多酚是茶叶中重要的成分,不同茶类相同副产物中茶多酚含量比较,表现为绿茶茶多酚含量显著高于乌龙茶和红茶(p<0.05),红茶加工副产物中茶多酚含量高于乌龙茶,主要是由于红茶发酵过程中茶多酚氧化形成生成茶色素,乌龙茶原料叶片成熟度高,茶鲜叶中茶多酚含量偏低;不同副产物之间比较,表现为茶梗中茶多酚含量显著低于其他副产物和大宗茶(p<0.05)。

不同副产物中总糖含量比较,表现为LG含量最高,为22.85%,显著高于其他副产物和大宗茶(p<0.05),HG含量显著高于红茶茶末和大宗茶(p<0.05),WG和WD中总糖含量显著高于茶片和茶末(p<0.05);不同副产物中可溶性蛋白含量比较,LG和WG中可溶性蛋白含量显著低于其他副产物和大宗茶(p<0.05),LD和HD中可溶性蛋白含量高于加工副产物;不同副产物中咖啡碱含量比较,各茶类均表现为茶末含量最高,茶梗含量最低,其中HM和LM的咖啡碱含量最高,为3.16%和2.77%。因此,LP和LM中的茶多酚、茶梗中的总糖和茶末中的咖啡碱具有较高的利用价值,可作为重点的研究方向。

图4 不同茶叶加工副产物主要生化成分

注:L代表绿茶,W代表乌龙茶,H代表红茶,P代表茶片,M代表茶末,G代表茶梗,D代表大宗茶,下同;上标不同小写字母表示不同茶叶加工副产物组织差异显著(p<0.05)

3.不同茶类加工副产物的儿茶素及其氧化物组成分析

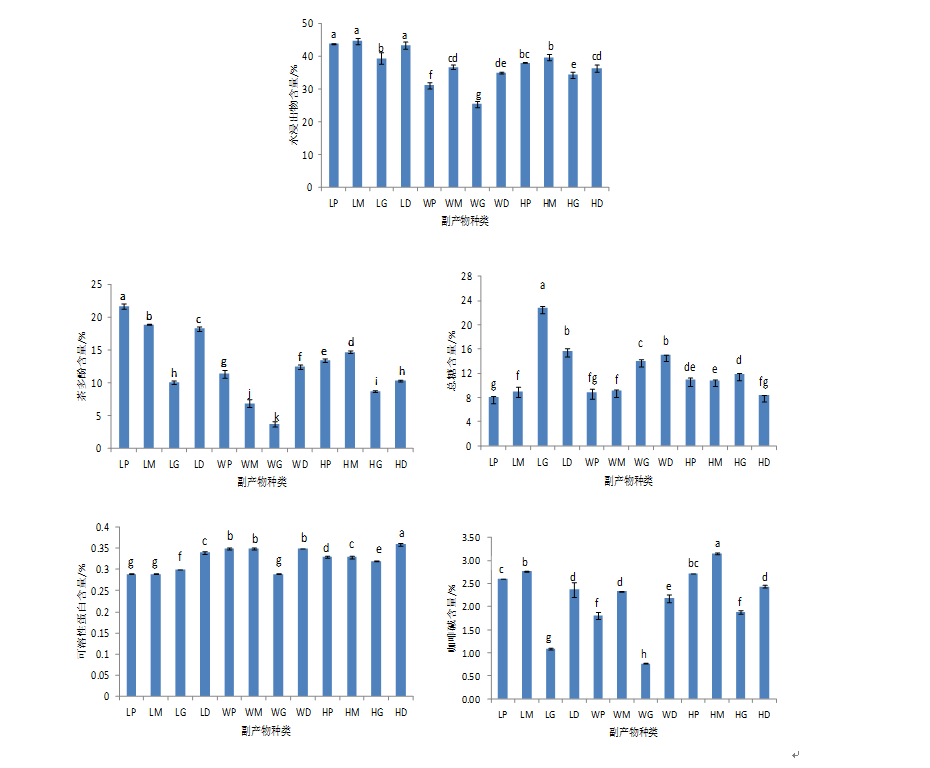

儿茶素组分含量比较,3种含量较高的表型儿茶素表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)含量均为绿茶的茶末、茶片和低档茶含量最高,相同茶类不同副产物之间比较,表现为茶梗含量显著(p<0.05)低于其他副产物和大宗茶;4种非表型儿茶素没食子儿茶素(GC)、儿茶素(C)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、儿茶素没食子酸酯(CG)含量绿茶和红茶差异较小,绿茶茶梗中非表型儿茶素含量低于其他副产物;茶黄素和聚酯型儿茶素组分含量比较,绿茶大宗茶及其副产物中均未检出茶黄素和聚酯型儿茶素,红茶副产物比较,茶末中含量显著(p<0.05)高于其他副产物和大宗茶,红茶茶梗中含量最低,乌龙茶茶末和大宗茶中检出的茶黄素和聚酯型儿茶素含量相近,茶梗和茶片中仅检出少量的TSB。

表6 茶叶加工副产物中儿茶素、茶黄素和聚酯型儿茶素含量

4.不同茶类加工副产物的氨基酸组成分析

比较不同茶类及其副产物中游离氨基酸组分,结果如表2所示,茶叶副产物中氨基酸含量丰富,检出组成蛋白质的氨基酸14种和非蛋白质氨基酸茶氨酸、瓜氨酸、γ-氨基丁酸,其中包括赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、色氨酸、苏氨酸5种必需氨基酸。不同茶类之间氨基酸总量比较表现为:绿茶>红茶>乌龙茶(以相同副产物作为比较对象),不同副产物之间比较,LG和HG中氨基酸总量高于茶末和茶片,LG中游离氨基酸总量最高,为26.53 mg/g,证实了陈沛鑫等的研究,茶梗中含有较高的茶氨酸,由此可见,LG和HG中游离氨基酸尤其是茶氨酸的利用价值较高,且高于茶叶。

茶氨酸是茶叶及其副产物中含量最高的氨基酸,具有焦糖香和鲜爽味,是茶叶中含量最高的氨基酸,具有保护神经、抗肿瘤和降血压等功效。由表3可见,绿茶和红茶的各副产物中茶氨酸含量占氨基酸总量的60%以上,乌龙茶副产物茶氨酸含量占氨基酸总量的55%以上,不同副产物种类的茶梗中茶氨酸所占比例为70%以上。其中含量最高的是LG和HG,为21.11和17.19 mg/g,乌龙茶副产物和大宗茶中茶氨酸含量均不超过5.5 mg/g,绿茶茶梗中茶氨酸含量高于红茶,可能是由于红茶发酵过程中茶氨酸含量下降影响,乌龙茶茶梗中茶氨酸含量最低可能是由于品种不同导致。

组成蛋白质的氨基酸中,部分副产物的天冬氨酸、谷氨酸和天冬酰胺含量高于1 mg/g,其余氨基酸含量均低于1 mg/g。谷氨酸和天冬氨酸是构成茶叶鲜爽滋味的重要成分,有研究表明,光照能增加茶叶中谷氨酸含量,绿茶副产物中谷氨酸和天冬氨酸含量高于红茶和乌龙茶,红茶中的天冬酰胺含量高于绿茶和乌龙茶。另外,绿茶副产物中精氨酸含量较高,红茶副产物中色氨酸含量略高。

γ-氨基丁酸是一种非蛋白质氨基酸,对大脑具有安定作用,能改善睡眠、降脂减肥、并且具有抗氧化活性和缓解高血压的作用,瓜氨酸首先由西瓜中提取得到,具有抗氧化、提高免疫系统功能、提高性功能等作用,红茶副产物中γ-氨基丁酸和瓜氨酸含量高于绿茶和乌龙茶,其中HG中γ-氨基丁酸含量最高。

表7 茶叶加工副产物中游离氨基酸含量(mg/g)

LP | LM | LG | LD | WP | WM | WG | WD | HP | HM | HG | HD | |

茶氨酸(Thea) | 12.04 | 10.83 | 21.11 | 10.70 | 4.19 | 4.38 | 4.75 | 5.16 | 10.23 | 10.21 | 17.19 | 6.76 |

赖氨酸(Lys) | 0.27 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | ND | ND | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.06 |

亮氨酸(Leu) | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | ND | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.16 |

异亮氨酸(Ile) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |

色氨酸(Trp) | ND | 0.46 | 0.38 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.26 | 0.57 | 0.76 | 0.94 | 0.63 | 0.55 |

苏氨酸(Thr) | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.15 |

天冬氨酸(Asp) | 1.58 | 1.58 | 0.96 | 1.23 | 0.62 | 0.59 | 0.31 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.62 | 0.38 |

谷氨酸(Glu) | 2.25 | 2.35 | 1.28 | 1.87 | 0.84 | 0.76 | 0.25 | 0.67 | 0. 84 | 0.68 | 1.01 | 0.52 |

甘氨酸(Gly) | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.25 |

丙氨酸(Ala) | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | ND | 0.06 | ND | 0.05 | 0.09 | ND | 0.09 | ND |

酪氨酸(Tyr) | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |

苯丙氨酸(Phe) | ND | 0.02 | ND | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ND | ND | ND | 0.03 | 0.03 | ND |

组氨酸(His) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ND | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |

精氨酸(Arg) | 0.92 | 0.96 | 0.82 | 0.55 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | 0.34 |

天冬酰胺(Asn) | 0.32 | 0.24 | 0.43 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.20 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.59 |

瓜氨酸(Cit) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | ND | 0.14 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.29 |

γ-氨基丁酸(GABA) | 0.24 | 0.20 | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.49 | 0.50 | 0.67 | 0.29 |

总量(Total) | 18.80 | 17.75 | 26.53 | 16.28 | 7.49 | 7.94 | 6.41 | 8.28 | 15.69 | 16.54 | 23.98 | 10.83 |

注:ND表示未检出

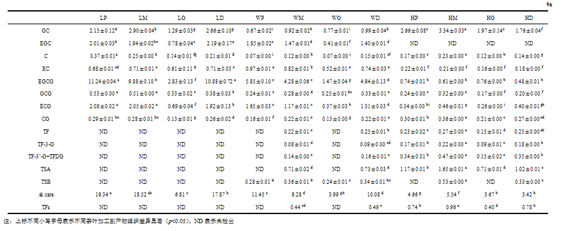

5.不同种类茶叶副产物理化成分的聚类分析

以茶多酚、儿茶素总量、茶黄素总量、茶氨酸、可溶性糖、水浸出物、咖啡碱等营养成分含量作为指标将绿茶、乌龙茶和红茶的茶片、茶末、茶梗和大宗茶进行聚类分析,结果图5所示:可将不同茶类加工副产物分成4类,绿茶的茶片、茶末和大宗茶为一类,该类副产物的茶多酚、儿茶素、水浸出物含量高于其他副产物,咖啡碱含量较高,可用于茶多酚、儿茶素和咖啡碱利用的原料;绿茶茶梗为一类,该类副产物氨基酸、茶氨酸、总糖含量最高,高于其他副产物,可用于茶氨酸和可溶性糖的提取原料;红茶茶片、茶末、茶梗、大宗茶和乌龙茶茶片、茶末、大宗茶可归为一类,该类副产物儿茶素氧化形成茶黄素,其中红茶茶片、茶末和低档茶又可聚为一类,茶黄素含量最高,可用于茶黄素的提取原料; 乌龙茶茶梗为一类,该类副产物茶氨酸、茶多酚、儿茶素、水浸出物和咖啡碱等含量均最低,也没有形成茶黄素,不建议用于营养成分的提取应用。

图5 不同茶叶加工副产物的聚类分析图

6.不同产区绿茶末中化学成分比较

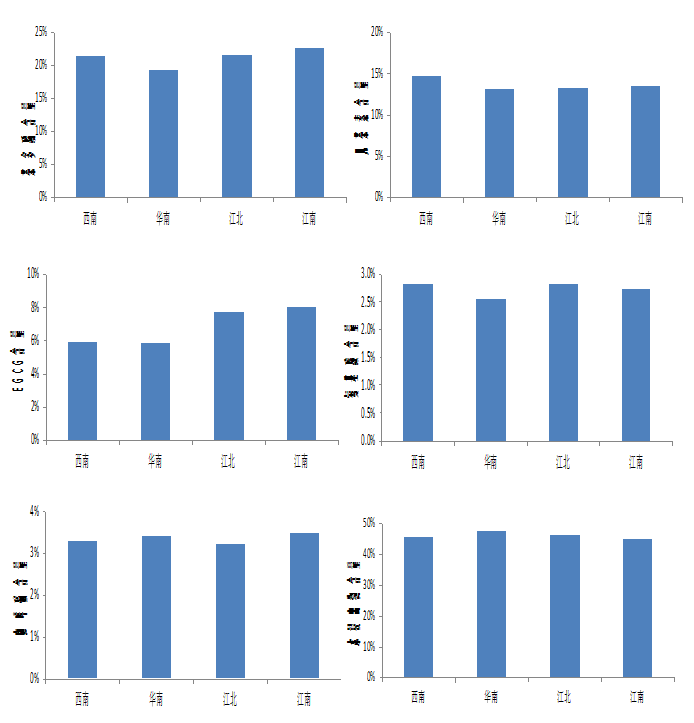

绿茶产量占我们茶叶总产量的60%以上,绿茶片和茶末化学成分接近茶叶,具有较高的利用价值,将5年搜集的绿茶片末检测结果整理,按江南、江北、华南和西南4大产区对绿茶茶末数据进行分析如下:西南茶区的氨基酸和儿茶素含量较高,咖啡碱含量略低;华南茶区的水浸出物和咖啡碱含量较高,氨基酸、儿茶素和EGCG含量略低;江北茶区的氨基酸、茶多酚和EGCG含量较高,咖啡碱含量略低;江南茶区的茶多酚和EGCG含量较高,氨基酸、水浸出物和咖啡碱含量居中。

7.茶叶加工副产物数据库的建立

全面搜集茶叶加工副产物,掌握不同茶类、不同类型,以及不同地区的副产物的理化特性和应用价值,共搜集茶叶加工副产物245个样品,包括全国20个产茶省的茶末、茶片、茶梗、茶毫、茶灰、低档茶等,涵盖了绿茶、红茶、乌龙茶、白茶和黑茶5种茶类,检测水分、茶多酚、儿茶素、氨基酸、水浸出物、茶黄素、聚酯型儿茶等成分,共得到4900个检测数据,了解了不同茶类和副产物类型间的差异按茶类、产地、副产物类别对数据结果进行分类整理,并将检测数据明细、液相图谱以及拍摄对应实物照片存档,形成一套有据可循,完整的数据库。根据数据库资料可以对副产物的利用提出建议,如利用的副产物类型、茶类、产地等信息,实现目标明确、效率高、最优化的茶叶加工副产物利用途径。

根据抽样调研的不同产地、茶类、种类副产物的理化成分,对内含成分的提取研究需要有针对性,成分提取或速溶茶如何筛选原料应参考不同副产物中的成分含量的样品物理结构:绿茶片末作为茶多酚、儿茶素、速溶绿茶粉等提取的原料,红茶片末可作为茶黄素、茶红素、茶褐色、速溶红茶粉等提取的原料;茶梗可作为茶氨酸、总糖、茶多糖等的提取原料,尤其是绿茶梗中茶氨酸、总糖、茶多糖含量最高;除茶类和副产物种类外,产地选择也有根据,提取EGCG或EGCG含量高的茶多酚,应选择江南茶区的茶叶片末,提取茶黄素应选择西南茶区大叶种茶片末,尤其以CTC红碎茶为原料最佳。

图7 不同茶叶加工副产物图